Papillons des pelouses sèches : les enseignements de 2022

Depuis 2017, les cortèges des papillons fréquentant 17 sites de pelouses sèches des coteaux calcaires sont suivis tous les ans au cours de la saison de vol.

2022 : Back to the future.

Les événements climatiques extrêmes de 2022 (fortes chaleurs à répétition cumulée à une sécheresses prononcée) ont permis d’évaluer les réponses des papillons :

- Un décalage phénologique, c’est-à-dire le décalage dans le temps de certaines phases du cycle de vie des papillons – ici, le pic d’émergence des adultes.

- L’observation de diapauses estivales, soit l’arrêt de l’activité en été (plus de vol, plus d’alimentation, plus de reproduction).

- Des effectifs en baisse en 2022 ou 2023.

Des réponses différentes selon les espèces aux conditions climatiques extrêmes en 2022

Les espèces présentées ici sont toutes caractéristiques des milieux thermophiles ouverts.

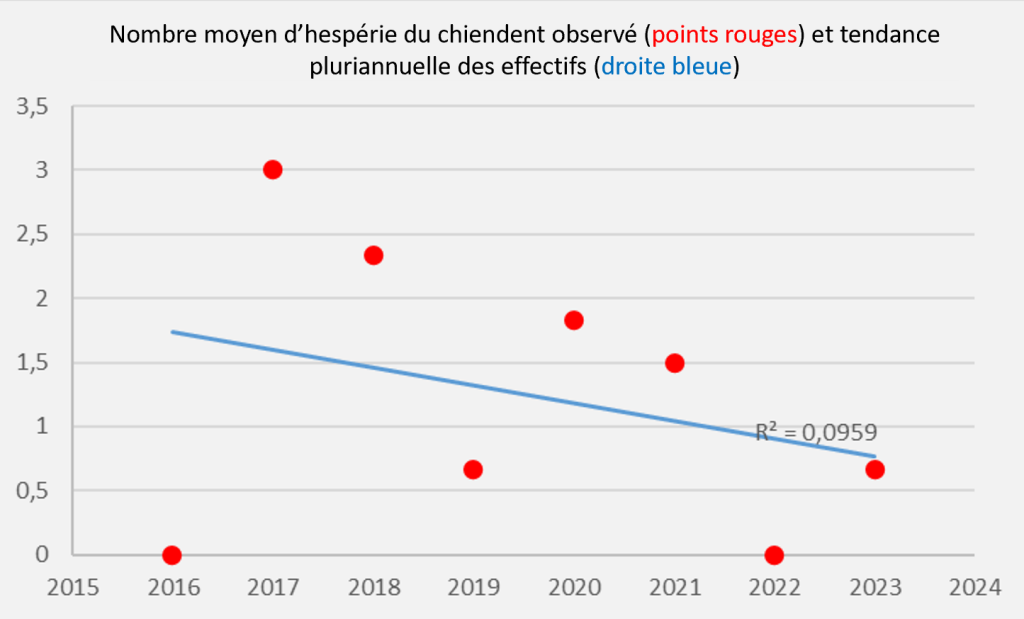

Cas de l’Hespérie du chiendent

La sécheresse et les très fortes températures semblent avoir eu un effet négatif sur l’abondance de cette espèce dans le temps : les effectifs diminuent en 2022 mais aussi en 2023.

Description du graphique

L’abscisse du graphique présente les années de 2016 à 2023. L’ordonnée présente le nombre moyen d’hespérie du chiendent calculé par sites de suivi (compris entre 0 et 3,5).

Le graphique contient deux informations :

– Points rouges : 1 par an. Il s’agit du nombre moyen d’hespérie par site et par an. Ce nombre présente de grandes fluctuations interannuelles : il est compris entre 0 et 0,5 en 2016, 2019, 2022 et 2023. Il monte à 3 en 2017 et est compris entre 1,5 et 2,5 en 2018, 2020 et 2021.

– Droite bleue : il s’agit de la tendance pluriannuelle des effectifs, bâtie à partir des données annuelles. Il s’agit d’une droite dont la pente est descendante avec un coefficient de régression (R²) de 0,0959. Elle représente la diminution des effectifs au fil des années malgré les fluctuations interannuelles que mettent en évidence les points rouges.

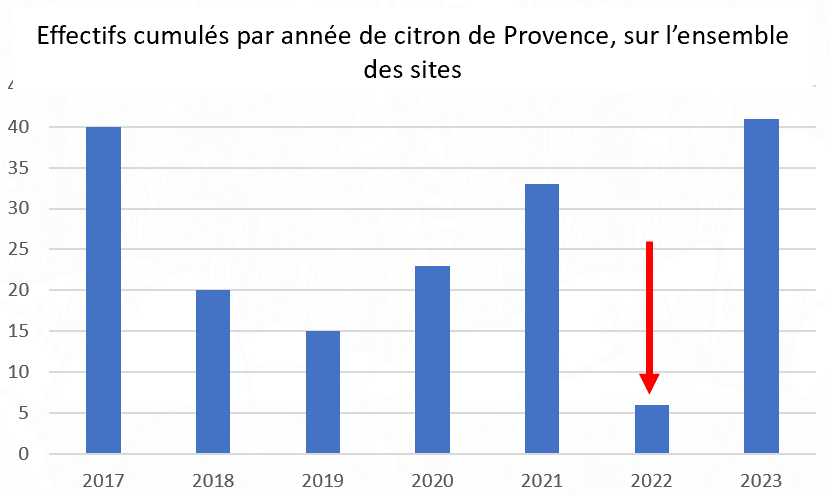

Cas du Citron de Provence

Les conditions de fortes chaleurs et de sécheresse de 2022 ont eu un effet sur le comportement du papillon : il ne vole plus quand les conditions sont défavorables. Il entre en diapause estivale. Des papillons ont d’ailleurs été observés dans les secteurs ombragés, inactifs. Ce comportement était déjà observé en Méditerranée.

Description du graphique

Ce graphique présente, en abscisse, les années de suivi (entre 2017 et 2023) et, en ordonnée, les effectifs cumulés de citron de Provence de tous les sites de suivi (entre 0 et 40).

Il s’agit d’un histogramme avec une donnée par année représentée par une barre bleue. Plus la barre est haute, plus les effectifs sont importants pour l’année concernée. En 2017 et 2023, les effectifs atteignent, voire dépassent, les 40 individus. En 2021, 33 individus ont été observés. Les effectifs sont moins importants les autres années (entre 15 et 23). Ils sont particulièrement peu nombreux en 2022 avec 6 individus observés seulement. L’année 2022 est mise en exergue sur le graphique grâce à une flèche rouge.

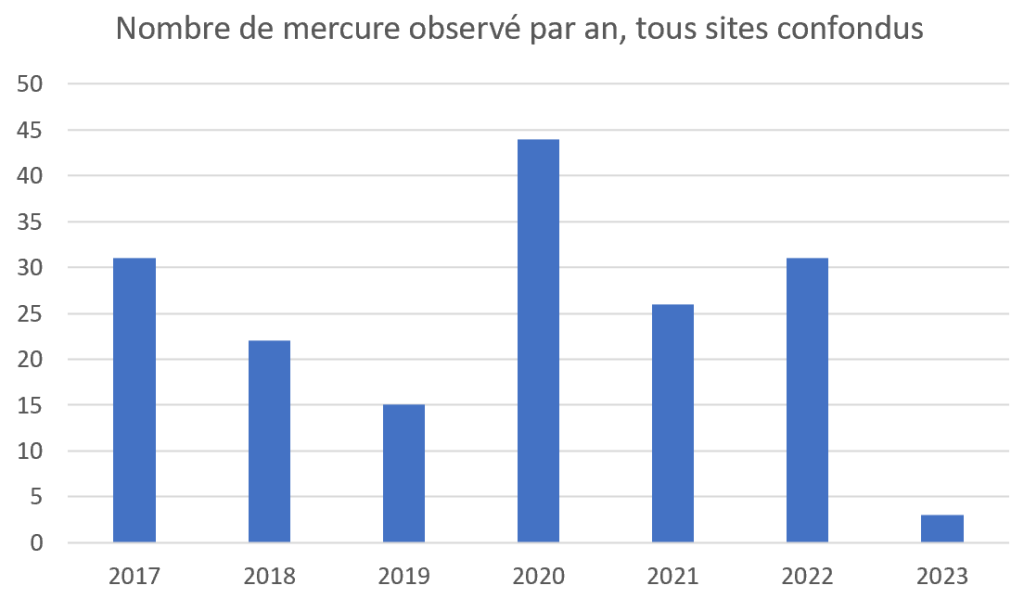

Cas du Mercure

Malgré son caractère thermophile, le Mercure semble avoir subi fortement les effets des conditions de l’année 2022. Sur un site en Dordogne, il n’a pas été revu en 2023 et 2024, après des effectifs record en 2022. Sur un autre site, aucun individu n’avait été observé en 2023 mais quelques papillons ont été revu : un rebond est possible. On notera que le Mercure est aussi en déclin en Méditerranée. Ceci est surement lié au déclin avéré de certaines de ses plantes-hôtes (il pond sur des graminées).

Description du graphique

Ce graphique présente, en abscisse, les années de suivi (entre 2017 et 2023) et, en ordonnée, les effectifs cumulés de mercure de tous les sites de suivi (entre 0 et 50).

Il s’agit d’un histogramme avec une donnée par année représentée par une barre bleue. Plus la barre est haute, plus les effectifs sont importants pour l’année concernée. Entre 2017 et 2022, les effectifs oscillent entre 15 et 44 individus (effectifs les plus importants en 2020). En 2022, année de canicule, 31 individus ont été observés. La chute du nombre d’individus s’observe en 2023, l’année suivante, avec seulement 3 individus observés.

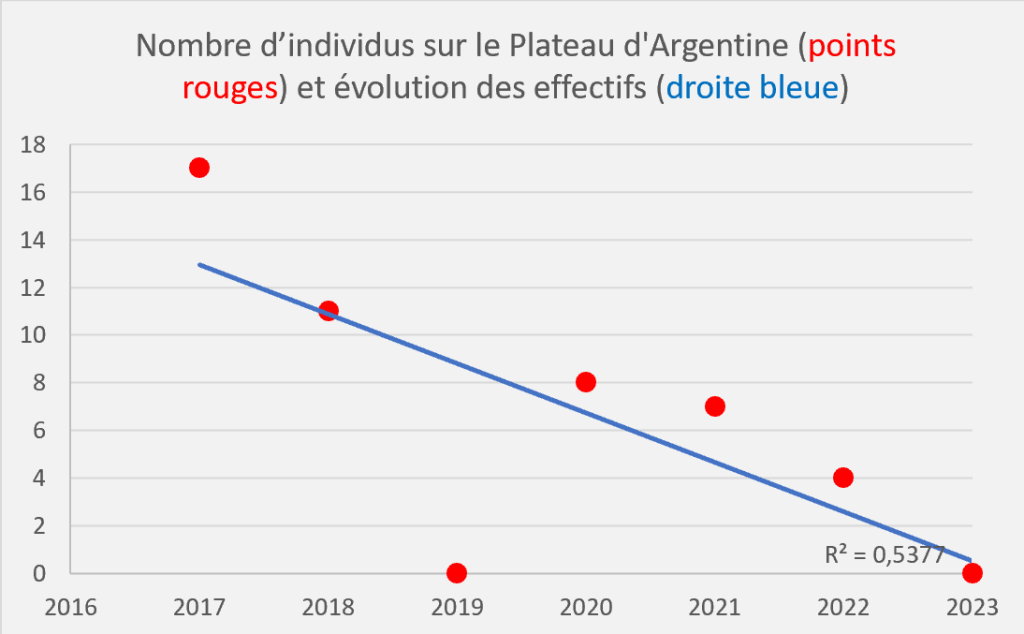

Description du graphique

L’abscisse du graphique présente les années de 2016 à 2023. L’ordonnée présente le nombre moyen de mercure calculé par sites de suivi (compris entre 0 et 18).

Le graphique contient deux informations :

– Points rouges : 1 par an. Il s’agit du nombre moyen de mercure par site et par an. Ce nombre présente de grandes fluctuations interannuelles entre 2017 et 2020 (entre 17 en 2017 et 0 en 2019). Depuis 2020 (8 individus en moyenne par site) et 2023 (0), les effectifs ne font que chuter.

– Droite bleue : il s’agit de la tendance pluriannuelle des effectifs, bâtie à partir des données annuelles. Il s’agit d’une droite dont la pente est descendante avec un coefficient de régression (R²) de 0,5377. Elle représente la diminution importante des effectifs au fil des années.

Des constats de modifications phénologiques et comportementales

Plusieurs observations mettent en évidence des modifications dans la phénologie et le comportement des papillons lors des années de sécheresse et des épisodes de fortes chaleurs. Par exemple, en 2022, les papillons ont effectué une diapause estivale. A nos latitudes, les insectes ne sont pas actifs l’hiver : ils sont en diapause en raison des températures basses. En 2022, la sécheresse, la chaleur, l’absence de nourriture (plantes nectarifères) ont entrainé un arrêt de l’activité en été. Les adultes étaient observés sans activité dans les zones ombragées, soit, dans des microclimats plus frais. Cette activité a repris en fin d’été avec le retour à des conditions météorologiques plus clémentes.

Agir : une gestion en faveur des microclimats

Se pose la question de la répétition annoncée des sécheresses et canicules estivales liée au changement climatique… Si les individus peuvent mettre en place des stratégies d’adaptation de leurs comportements et de leur physiologie ponctuellement, quel est l’impact sur le long terme de telles évolutions ? Est-ce que les espaces qu’ils utilisent leur laissent la possibilité d’adapter leur comportement ? On note que certaines espèces sont déjà en déclin. Mais ces capacités d’adaptation nous donnent aussi des pistes pour favoriser leur mise en œuvre, par exemple, en favorisant les refuges permettant la survie des papillons !

Il s’agit alors d’adapter la gestion existante des pelouses sèches, pour accentuer l’hétérogénéité des hauteurs de végétation, en ciblant les zones à ombrage fort afin de créer des refuges plus frais et plus humides.

Il est aussi possible de créer des sites de soutien aux ressources nectarifères à proximité des pelouses sèches, dans des secteurs moins secs, pour permettre aux papillons d’accéder malgré tout à des ressources alimentaires même quand la végétation des pelouses sèches ne peut plus se maintenir.